Die richtige Wahl für Ihre Sicherheitsbedürfnisse hängt oft von der Auflösung ab: Geht es um UHD oder QHD, und wie groß ist der praktische Unterschied wirklich? Dieser umfassende Leitfaden analysiert die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen beiden beliebten Überwachungskamera-Auflösungen. Dabei werden die Auswirkungen auf Bildklarheit, Detailerfassung, Speicherbedarf und die Gesamteffektivität der Überwachung sorgfältig untersucht, um Ihnen letztlich zu helfen, Ihr Sicherheitssystem optimal anzupassen.

Contents

Was ist UHD (4K) im Bereich Sicherheitstechnik?

UHD, auch bekannt als 4K, bietet eine Auflösung von 3840×2160 Pixeln und damit viermal mehr Details als das herkömmliche 1080p Full HD. Diese außergewöhnliche Bildqualität ist besonders wertvoll in Situationen, in denen präzise visuelle Informationen benötigt werden.

1. Wichtige Vorteile von UHD-Überwachungskameras:

- Hervorragende Detailgenauigkeit für forensische Analysen und Beweissicherung

- Erweiterte Abdeckung reduziert die benötigte Anzahl an Kameras bei großen Flächen

- Verbesserter Digitalzoom ermöglicht klare Vergrößerungen spezifischer Bildbereiche

2. Geeignete Einsatzbereiche:

- Kritische Infrastrukturen (z. B. Banken, Verkehrsknotenpunkte)

- Großflächige Außenüberwachung (z. B. Industrieanlagen, Außengelände)

- Anwendungen, die eine mikroskopische Detailgenauigkeit erfordern

Was bietet QHD (2K) für Überwachungslösungen?

QHD, auch als 2K (2560×1440) bezeichnet, schließt die Lücke zwischen Full HD und 4K. Es bietet eine deutlich bessere Bildschärfe als 1080p bei gleichzeitig moderaten Systemanforderungen.

Besondere Vorteile von QHD-Überwachungskameras:

- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Speicherbedarf

- Reduzierte Netzwerklast – ideal für Systeme mit begrenzter Bandbreite

- Kosteneffiziente Lösung – hochwertige Bildqualität ohne 4K-Mehrkosten

Empfohlene Einsatzbereiche:

- Gewerbliche Einrichtungen (Einzelhandel, Bürogebäude)

- Private Sicherheitsanwendungen

- Überwachung von Innenräumen (z. B. Flure, Empfangsbereiche)

Vergleich: UHD vs. QHD für Überwachungssysteme

1. Auflösungsspezifikationen

UHD-Kameras bieten eine Auflösung von 3840×2160 Pixeln, während QHD 2560×1440 Pixel erreicht – ein deutlicher Unterschied in der Pixeldichte, der die Bildqualität beeinflusst.

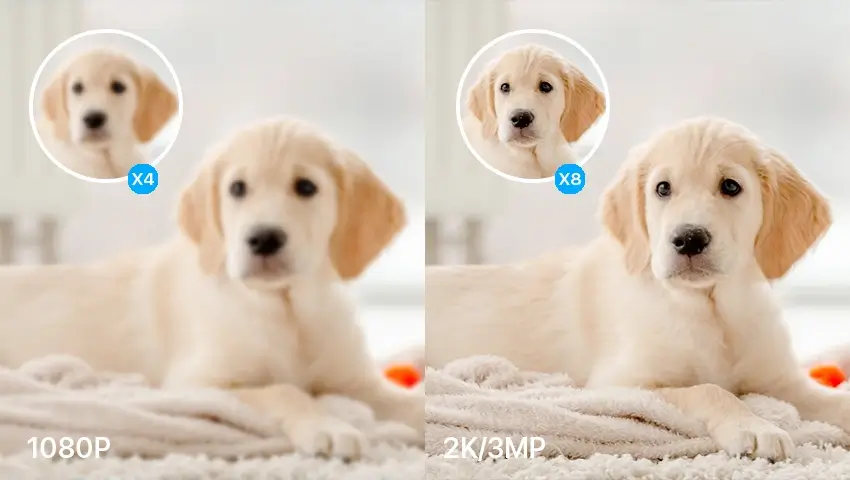

2. Fähigkeit zur Detailwiedergabe

Die höhere Auflösung von UHD ermöglicht die Erfassung feinster Details wie Gesichtszüge oder kleiner Schrift, während QHD eine gute allgemeine Klarheit bietet, jedoch mit begrenzterem Zoom-Potenzial.

3. Speicheranforderungen

UHD-Systeme benötigen etwa 1,5-mal mehr Speicherplatz als QHD-Systeme, was QHD zu einer effizienteren Wahl für langfristige Aufzeichnungen macht.

4. Bandbreitenverbrauch

4K-Aufnahmen erfordern eine leistungsfähigere Netzwerkinfrastruktur, während 2K-Inhalte effizienter übertragen werden – besonders wichtig für Fernüberwachung.

5. Kostenfaktoren

Die Gesamtkosten für UHD-Systeme liegen in der Regel 30–50 % höher, wenn Kameras, Speicherlösungen und Netzwerkanforderungen berücksichtigt werden, verglichen mit QHD-Installationen.

Empfehlungen für Ihre Überwachungsanforderungen

1. Wählen Sie UHD (4K), wenn:

- Eine eindeutige Identifikation von Personen oder Objekten erforderlich ist

- Großflächige Bereiche überwacht werden sollen und eine Reduzierung der Kamerazahl gewünscht ist

- Ihre Infrastruktur höheren Speicher- und Bandbreitenbedarf bewältigen kann

2. Wählen Sie QHD (2K), wenn:

- Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bildqualität und Systemkosten gesucht wird

- Nur begrenzter Speicherplatz oder Bandbreite zur Verfügung steht

- Hauptsächlich kompakte oder Innenbereiche überwacht werden

Fazit

Die Entscheidung zwischen UHD und QHD bei Überwachungskameras zeigt, wie wichtig es ist, Ihr Sicherheitssystem gezielt auf die jeweilige Anwendung und Umgebung abzustimmen. Für optimale Ergebnisse sollten Sie den gewünschten Detailgrad mit den praktischen Anforderungen an Bandbreite, Speicher und Rechenleistung sorgfältig in Einklang bringen.

Professioneller Tipp: Führen Sie nach Möglichkeit einen Praxistest mit beiden Auflösungen in Ihrer tatsächlichen Umgebung durch, um die Leistungsunterschiede unter realen Bedingungen zu bewerten.